科研进展丨揭示中子辐照失效机制,助力深空电池技术

卫星发射、空间站建设等航空航天工业的发展不仅拓宽了人类对宇宙的认知边界,同时在灾害监测、全球气候变化应对等领域也发挥着不可替代的战略价值。锂离子电池因其优异的能量密度和循环稳定性,已成为航空航天能源系统的核心组件。然而,深空环境中的高能射线与航天器材料作用产生的次级中子辐照,会引发电池材料的原子位移损伤。高能中子可通过弹性/非弹性散射传递足够动量使原子脱离晶格位点,形成空位缺陷与自间隙原子。此外,入射中子还可诱发多级碰撞,产生级联损伤,导致电极材料晶体结构失稳,加速电化学性能失效,最终威胁航天器关键任务的实施。因此,揭示中子辐照下电极材料的多尺度损伤机制,对发展深空抗辐照电池技术具有重要指导意义。

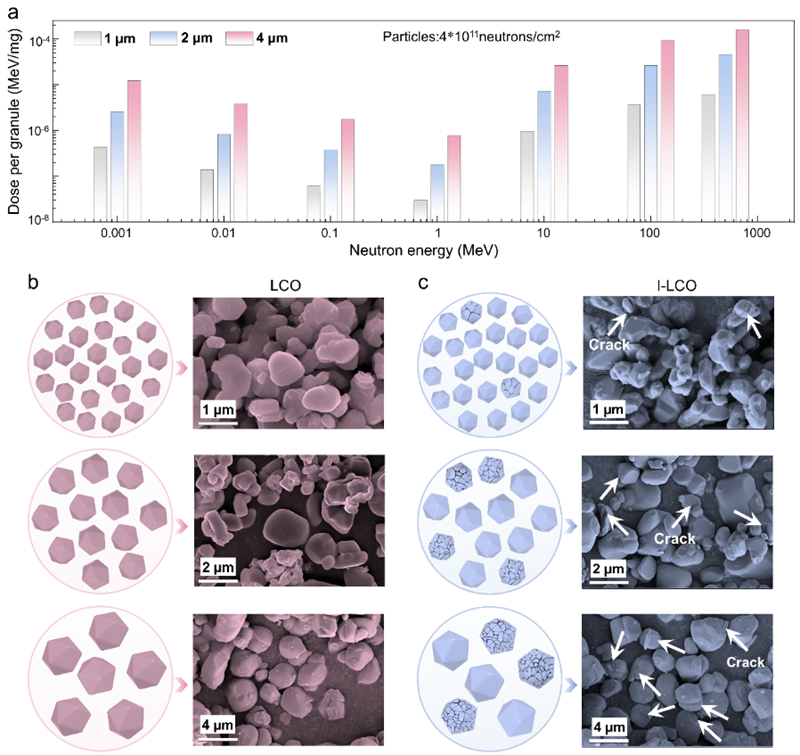

基于此,松山湖材料实验室中子科学-量子和能源材料团队在国际上率先开展锂离子电池中子辐照失效机制研究。研究表明,中子辐照可诱发钴酸锂正极材料产生微裂纹,并使晶体内部应力显著增加。同时,中子辐照还会诱发锂离子迁移,破坏材料原有的锂亚晶格结构。进一步,原位中子辐照实验表明,中子辐照可加速材料的层间滑移,且这种滑移现象随着锂离子脱/嵌程度的增加而加剧。更为重要的是,研究人员发现材料的辐照损伤程度取决于其单晶粒径-粒径越小,辐照损伤越小。该研究不仅揭示了中子辐照诱导的新型电池失效机制,同时为开发面向极端工况的抗辐照正极材料提供了理论基础。

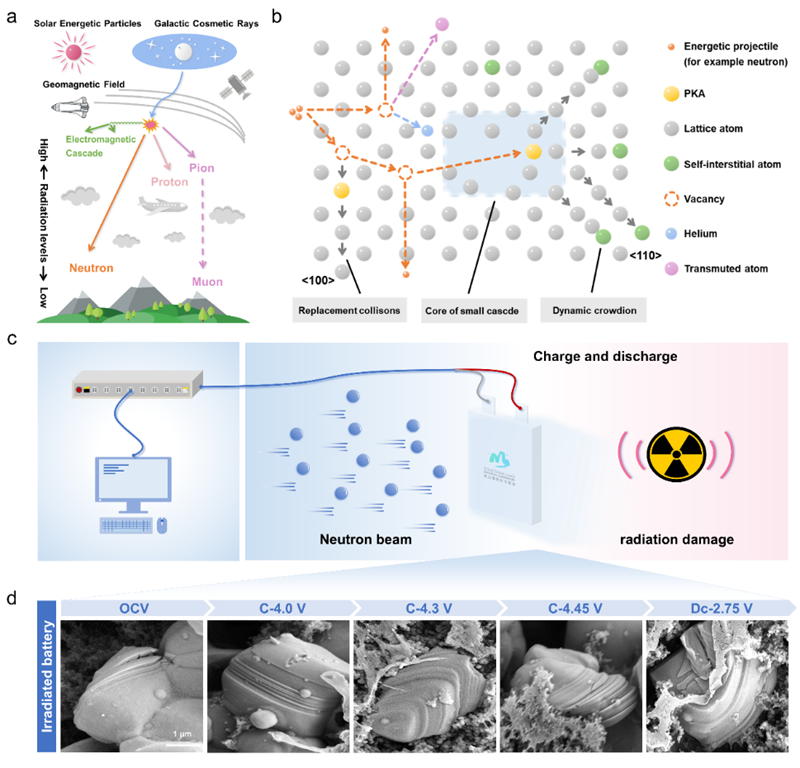

图1 (a)宇宙射线与航天器相互作用产生的空间辐照效应;(b) 中子辐照诱导晶体结构缺陷的微观损伤机制;(c) 原位中子辐照软包电池测试示意图;(d) 不同荷电状态下辐照电池中钴酸锂正极的结构演变。

图2 (a)不同粒径钴酸锂中子辐照剂量损失(模拟计算结果);(b, c)未辐照和辐照后三种不同粒径钴酸锂的微观结构变化。

相关研究成果以“Unexpected Planar Gliding and Microcracking Induced by Neutron Irradiation in Single-Crystalline LiCoO2 Cathodes”为题,发表在国际知名期刊ACS Energy Letters上。松山湖材料实验室中子科学-量子和能源材料团队博士后吴康、散裂中子源科学中心莫莉华博士和易天成博士为本论文共同第一作者,松山湖材料实验室赵金奎研究员、赵恩岳副研究员与中国科学院物理研究所于全芝研究员、散裂中子源科学中心梁天骄研究员为本论文共同通讯作者。松山湖材料实验室为本论文第一署名单位。

本工作中的相关中子辐照实验在中国散裂中子源(CSNS)大气中子辐照谱仪(ANIS)完成,中子粉末衍射实验在多物理谱仪(MPI)完成,高分辨同步辐射X射线衍射实验在日本同步辐射光源Spring8完成。同时该研究得到了国家自然科学基金、广东省自然科学基金、松山湖大科学装置开放课题和山东省自然科学基金的支持。

文章链接

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.5c00828