科研进展丨松山湖材料实验室实现外延二维半导体晶圆的干法转移

二维半导体具有极限的物理厚度,作为晶体管沟道材料可以有效抑制短沟道效应,是未来亚纳米技术节点集成电路制造中的关键候选材料。目前,最高质量的、可用于规模化器件集成的二维半导体材料是蓝宝石表面外延的二维半导体晶圆(参考本团队的前期工作:ACS Nano 2017, 11: 12001-12007;Nano Letter 2020, 20: 7193-7199;Advanced Materials 2024, 36: 2402855)。然而,在实际器件加工过程中,需要把这些外延的二维半导体转移到适用于器件加工的衬底之上。如何将二维半导体薄膜从其生长衬底高效转移至目标衬底,并保持其结构完整性和表/界面洁净度,是确保器件性能的关键环节,对未来实现二维半导体器件的规模化批量制造具有重要意义。

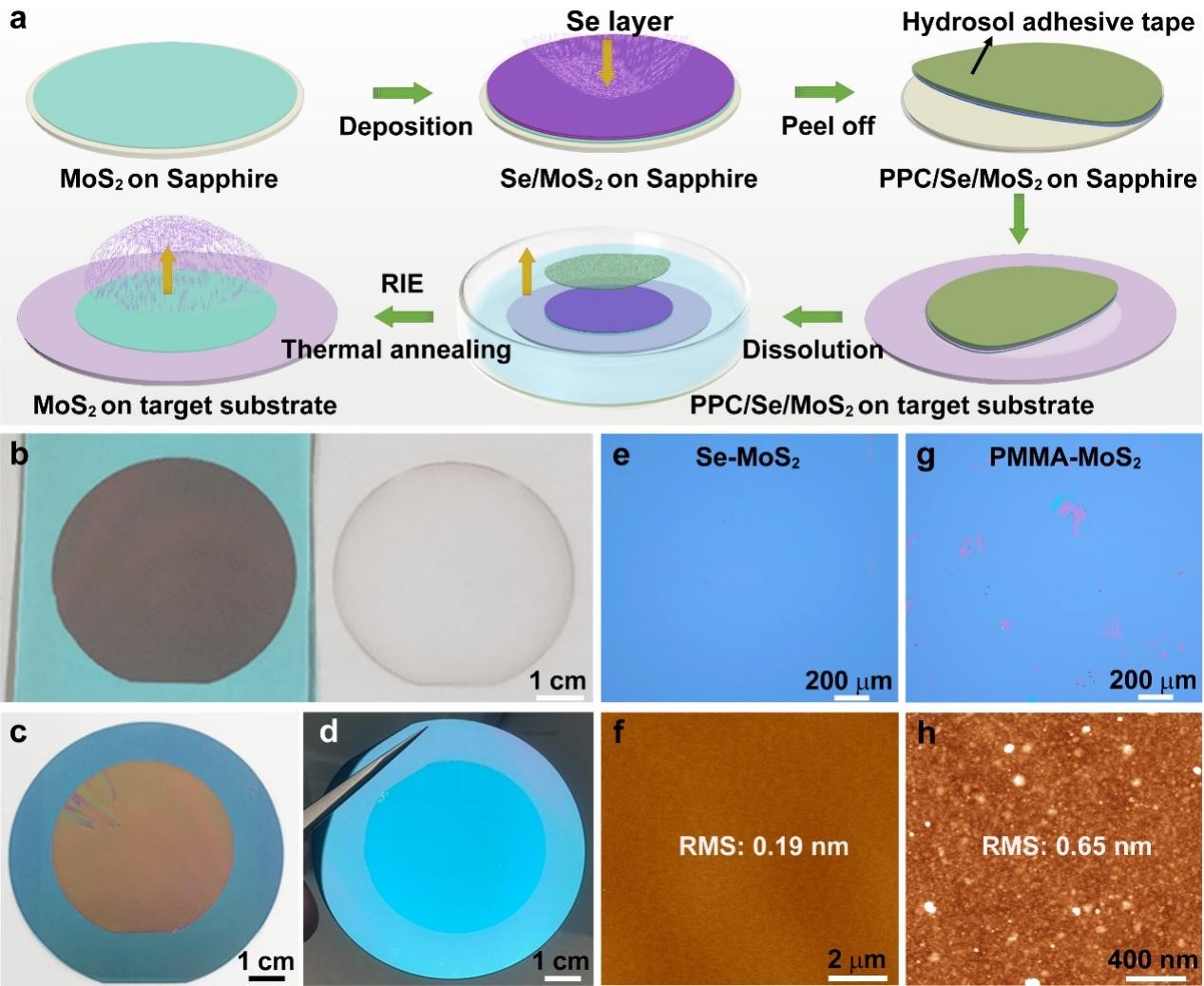

在以往报道的二维材料转移策略中,无论是湿法转移还是干法转移,均面临关键技术瓶颈,难以在目标衬底上实现高质量、洁净且完整的晶圆级二维半导体薄膜转移。以常用的湿法转移为例,该技术通常需要利用牺牲层(如PMMA等)剥离二维材料且利用化学刻蚀工艺,容易导致薄膜的结构损坏和非完全转移,且在溶胶过程也会带来表面/界面污染等问题。尽管近年来研究者陆续开发了基于金、银和镍等金属粘附层,以及聚丙烯碳酸酯、热释放胶带和紫外光固化胶带辅助媒介的干法转移技术,但这些方法在去除二维材料表面残留的金属或聚合物时,仍需依赖化学刻蚀或溶胶工艺。因此,表面污染问题仍未得到根本解决,严重制约了器件性能的进一步提升。

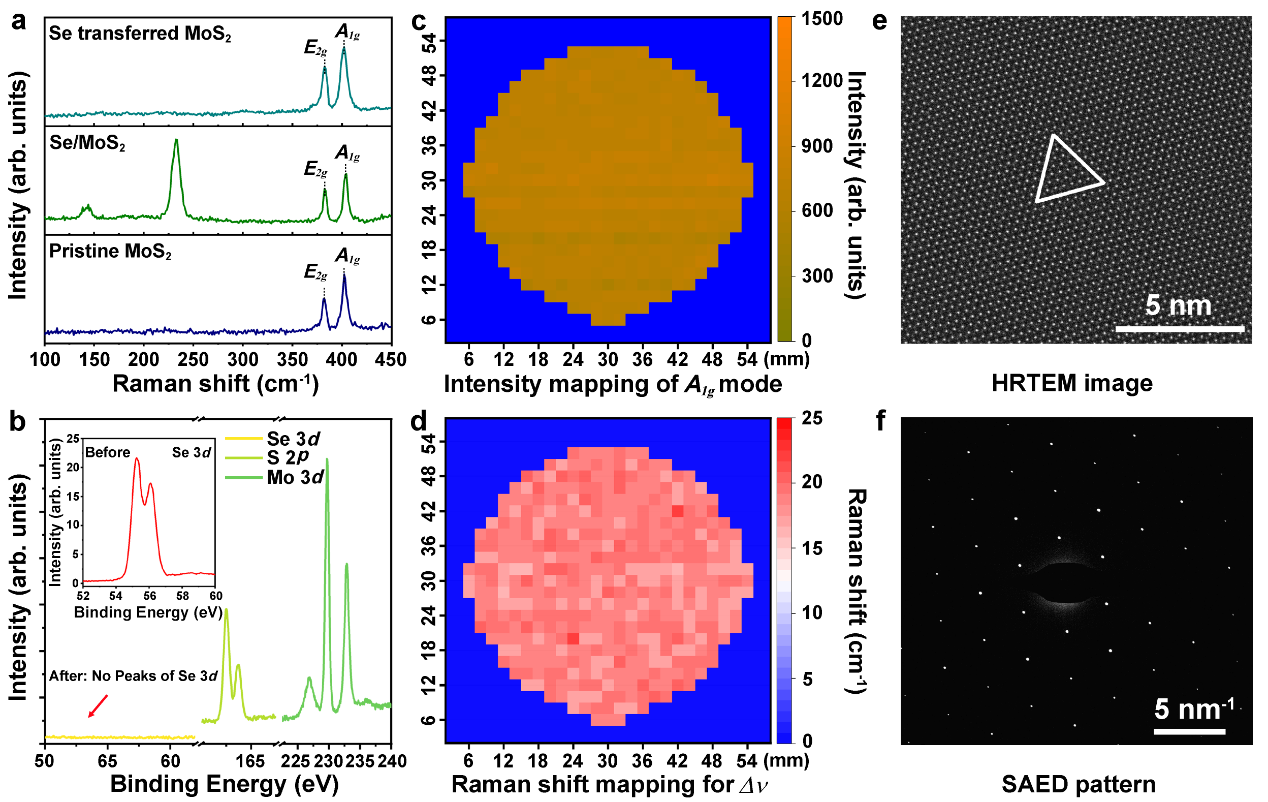

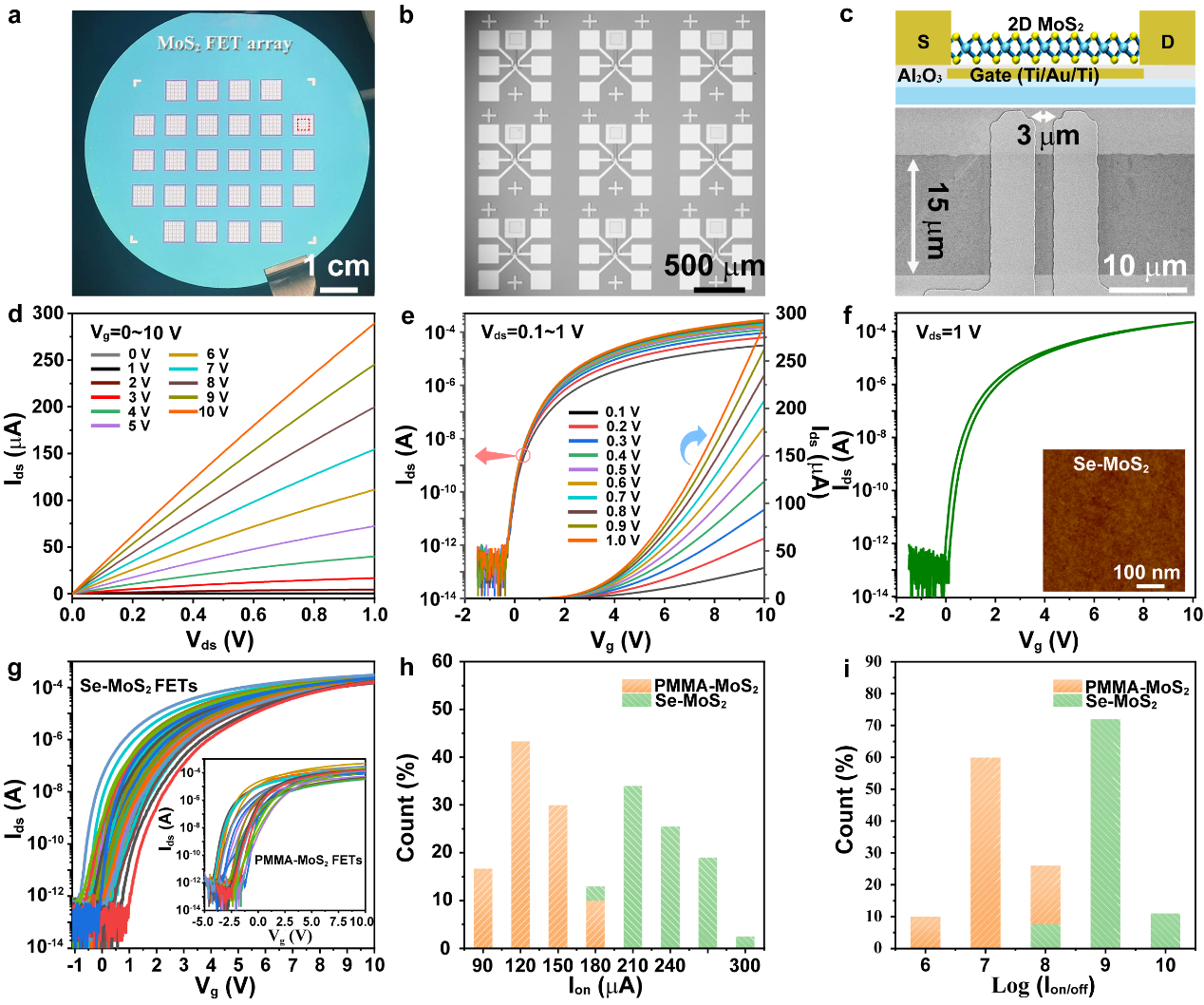

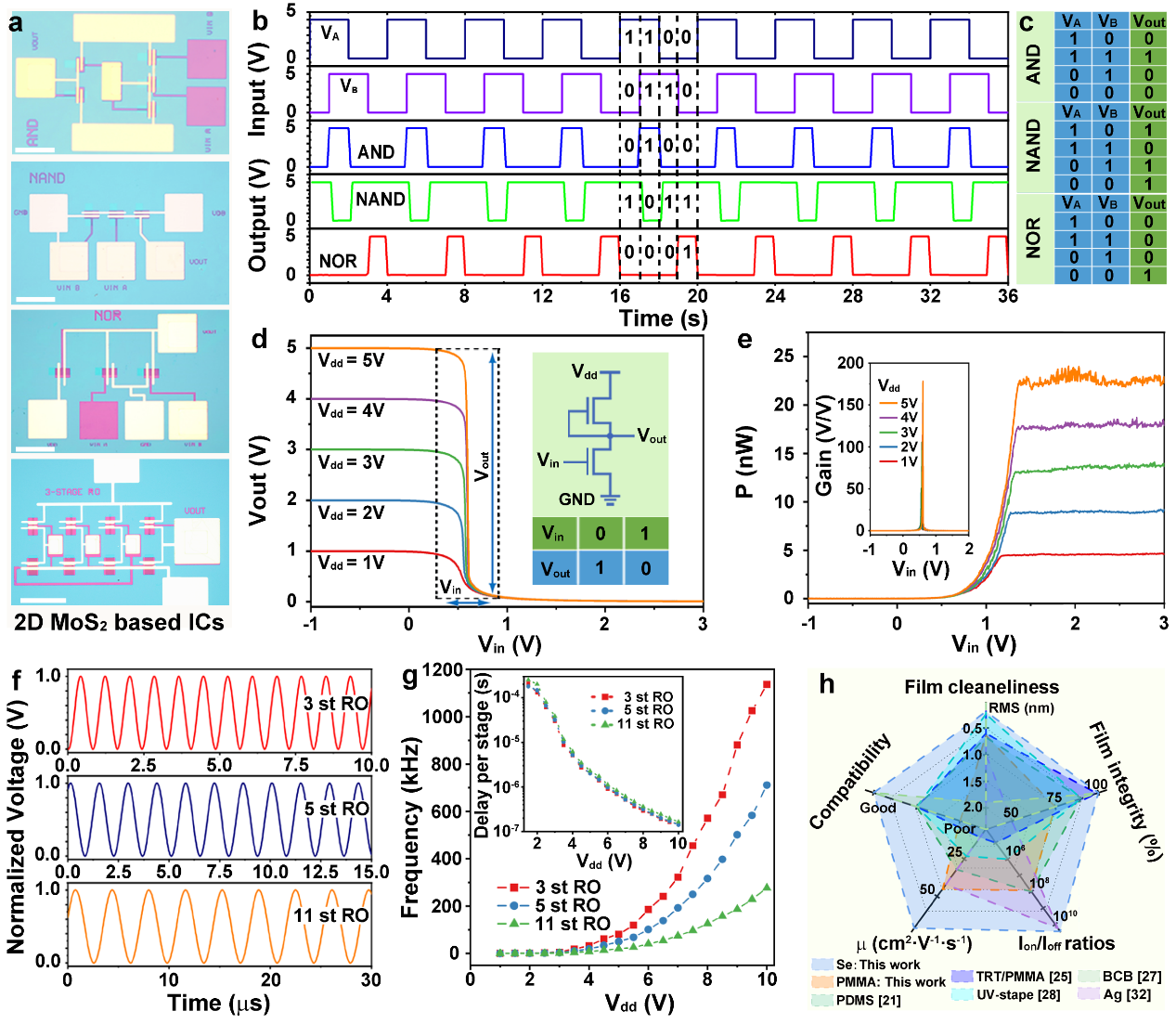

近日,由松山湖材料实验室二维材料团队与中国科学院物理研究所N07课题组组成的联合研究团队,在张广宇研究员的指导下取得外延二维半导体晶圆转移重要突破。团队创新性地提出了一种低熔点金属作为转移介质的全干法转移二维半导体薄膜新策略,成功实现了晶圆级单层二硫化钼(MoS2)薄膜的高质量转移。这种低熔点金属转移介质可以用物理加热蒸发的方法完全去除,且在MoS2表面无任何残留。转移后的薄膜具有接近100%的膜完整性和高表面/界面清洁度。与传统转移技术相比,低熔点金属辅助干法转移获得的MoS2薄膜质量有显著提升,基于该转移策略所构筑的场效应晶体管和逻辑电路均表现出良好的电学性能。相应MoS2场效应晶体管的电子迁移率和开关态电流比分别可达71.3 cm2·V-1·s-1和2.7×1010。

这项创新性研究结果为二维半导体薄膜的规模化制造提供了新的技术路径,对推动高性能二维半导体器件的发展具有重要意义。相关技术有望在未来二维半导体制造领域获得广泛应用。研究成果以“Se-mediated dry transfer of wafer-scale 2D semiconductors for advanced electronics”为题于5月14日在线发表于Nature Communications上。中国科学院物理研究所/松山湖材料实验室张广宇研究员和松山湖材料实验室李娜特聘研究员为论文通讯作者。松山湖材料实验室博士后张兴超为论文第一作者。

上述工作得到了国家重点研发计划项目、国家自然科学基金,广东省基础与应用基础研究重大项目、中国博士后创新人才支持计划等项目的资助和大力支持。

图1. Se辅助干法转移晶圆尺寸二维半导体MoS2薄膜的转移技术流程

图2. Se辅助转移的二维MoS2单层薄膜的相关材料表征

图3. 基于Se辅助转移策略构筑的二维MoS2场效应晶体管的电学性能

图4. 基于Se辅助转移策略构筑的二维MoS2逻辑电路及环形振荡器的器件性能

文章链接

https://doi.org/10.1038/s41467-025-59803-1