科研进展丨单质金属的结晶动力学与玻璃形成能力起源

在足够高的冷却速率下,原则上任何液体都可以被冻结成玻璃。然而,不同的物质所具备的形成玻璃所需要的最低冷却速率,即临界冷却速率,大相径庭,可相差超过20个数量级。临界冷却速率是定量描述玻璃形成能力的重要物理参数。对于大块非晶而言,其临界冷却速率低于1.0 K/s。如何理解金属熔体的玻璃形成能力一直是材料领域一个重要的基础科学问题。它不仅关乎对玻璃态的物理认识,也决定了新型非晶合金的开发与应用。

由于非晶合金的多组元特性,对其玻璃形成能力的研究一直颇具挑战。一方面,揭示结晶动力学及其微观机制是阐释玻璃形成能力的有效路径。因为熔体在冷却过程中要么结晶要么玻璃化。多组元效应带来的局域拓扑序和局域化学序及其耦合效应对认识结晶动力学带来了巨大的困难(Hu et al. Sci. Adv. 6, eabd2928 (2020))。该过程通常伴随着非经典结晶路径(Hu et al. Nat. Commun. 13, 4519 (2022)),表明局域结构,尤其是化学序,在决定结晶行为中的重要作用。从经典形核理论出发,这些研究结果揭示了液固界面能的关键作用。另一方面,通过统计分析冷却固体的性质可以量化分析临界冷却速率及其影响因素。大规模分子动力学模拟揭示了局域结构序和化学序受到冷却速率的强烈影响并与临界冷却速率息息相关(Hu et al. Phys. Rev. Mater. 3, 085602 (2019); Phys. Rev. Mater. 4, 105602 (2020); Phys. Rev. Mater. 6, 075601 (2022)),尤其是当原子尺寸差和结合能差共存的时候(Hu et al. J. Mater. Inf. 3, 1 (2023))。这些研究结果揭示了局域化学序是决定玻璃形成能力的关键因素,给实验设计非晶合金提供了指导思路。

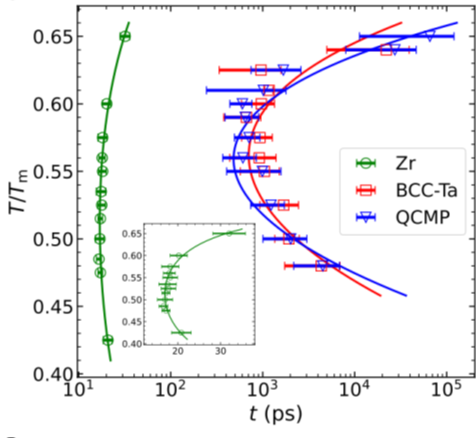

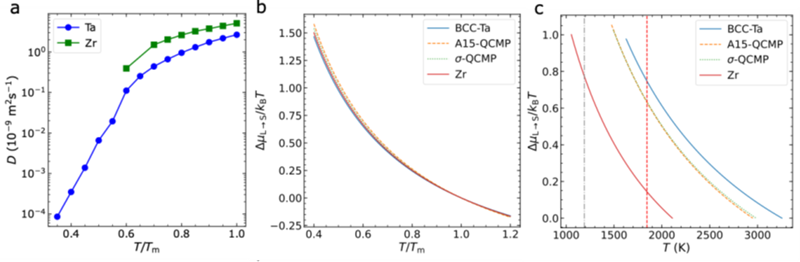

为了进一步解耦局域拓扑序和局域化学序对结晶动力学和玻璃形成能力的影响,松山湖材料实验室数据驱动材料科学研究团队胡远超研究员联合合作者对两种可以形成体心立方结构(BCC)的过渡金属(Ta vs Zr)开展了细致深入的计算机模拟研究。通过大量的计算机模拟表征,发现两者的临界冷却速率相差约100倍(图1),与实验观测结果相符。通过对其过冷液体的扩散系数和结晶热力学驱动力的定量表征发现这些物理性质的差异较小(图2)。因此,根据经典形核理论,液固界面能仍然是决定单质金属结晶速率和玻璃形成能力的关键因素,该结论也进一步得到了计算验证。

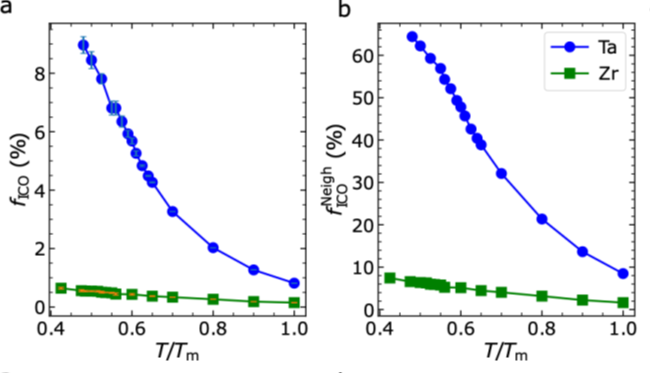

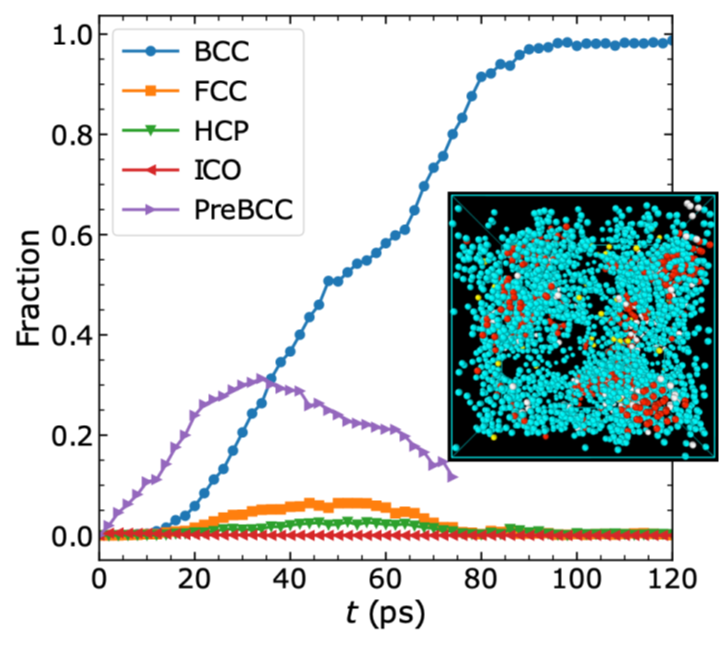

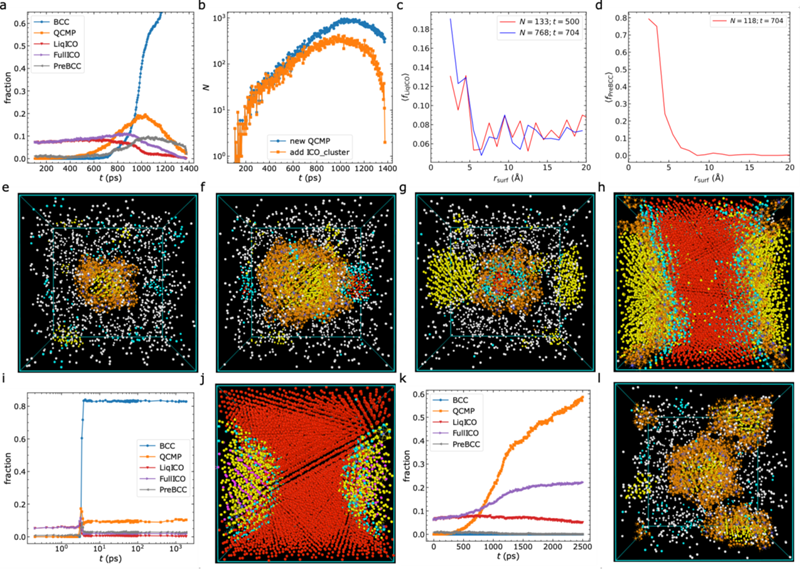

揭示两者临界冷却速率巨大差异的根源对于认识玻璃形成能力具有重要的指导意义。通过微观结构分析发现两者的差异来源于局域拓扑结构:Zr中倾向于形成二十面体ICO短程序,而Ta中倾向于形成二十面体ICO中程序(图3)。这一结构差异直接决定了它们结晶路径的不同。研究发现,Zr由于结构简单,结晶路径较为单一,主要是ICO的空间涨落影响BCC的形核,但是阻力较小,因此Zr结晶速度较快(图4)。然而,对于Ta而言,过剩的ICO会引发具有复杂有序结构的准晶亚稳相(QCMP)形成,造成结晶路径不单一,出现QCMP和BCC的竞争(图5)。通常BCC的形核会伴随着QCMP的形成与消失。两相之间的界面能由于结构差异可以较为稳定,延长结晶完成时间,降低结晶速率。这些结果佐证了二元合金中的相关结晶动力学的物理机制(Hu et al. Phys. Rev. Mater. 4, 105602 (2020))。进一步,这些结晶的微观过程都是非经典的,其中BCC是以原子尺度的preorder形成进行,而QCMP主要是以团簇尺度(ICO)的preorder形成进行。因此,该研究阐明了液固界面能是决定玻璃形成能力的关键因素,揭示了序竞争在结晶和玻璃化过程中的重要作用,说明了非经典结晶路径的普适性,为深入认识非晶态材料与物理提供了新的视角。

图1 Ta与Zr的TTT曲线对比

图2 Ta与Zr的过冷液体扩散系数和结晶热力学驱动力

图3 Ta 和Zr中的二十面体短程序和中程序

图4 Zr的结晶路径与动力学

图5 Ta的结晶路径与动力学

相关研究成果以“Monatomic glass formation through competing order balance “为题近日发表在国际顶级学术期刊Nature Communications 16, 8183 (2025)上。

文章链接

https://doi.org/10.1038/s41467-025-63221-8