科研进展丨新能源催化材料团队在水系锰离子电池研究方面取得系列进展

水系离子电池研究的历史渊源,最早可追溯到1859年铅酸电池的发明。自20世纪90年代以来,以锂离子电池为代表的有机体系电池,虽然因其高电压窗口和高能量密度而成为电化学储能研究的主流,然而水系离子电池的相关研究也一直并未止步。特别是在“后锂电时代”的大视野下,随着可再生能源存储需求的快速增长,水系离子电池由于安全性高、环境友好、以及成本低廉等多重优势,其研究价值开始被人们重新所重视。作为水系电池的载能离子,既可以选择碱金属离子Li+、Na+、K+,也可以是多价金属离子Mg2+、Ca2+、Zn2+、Al3+等,其中研究较为成熟的是锌离子电池,与之相比,锰离子电池则是近年来才开始进入人们视野的,相关研究尚处于拓荒期。

作为典型的过渡金属离子,Mn2+不同于d10电子组态的Zn2+,更不同于Mg2+、Ca2+等其它d0组态的主族金属离子。其独有的半占据d5电子组态,赋予了Mn2+丰富多样的配位化学特性,从而可以实现“电池化学”与配位化学的深度结合,无论是离子的溶剂化行为与氧化还原行为,还是离子存储机制,都可藉由其丰富的配位化学特性来进行理性设计与精细调控。这是锰离子电池不同于其它水系离子电池的独特研究价值与科学意义。近年来,新能源催化材料团队在水系锰离子电池研究方面开展了一系列深入细致的工作,系统探究了Mn2+配位化学对电解液微环境、Mn物种定向转化、Mn2+嵌入-脱出动力学的关键作用机制,创新性地提出了涵盖电极材料设计、溶剂化结构优化和电极-电解液界面优化的多维协同调控策略,显著提升了锰离子电池的循环稳定性及倍率性能等关键电化学性能。相关成果先后发表于Advanced Energy Materials (2023),Advanced Energy Materials (2025)和Energy Storage Materials (2025)。

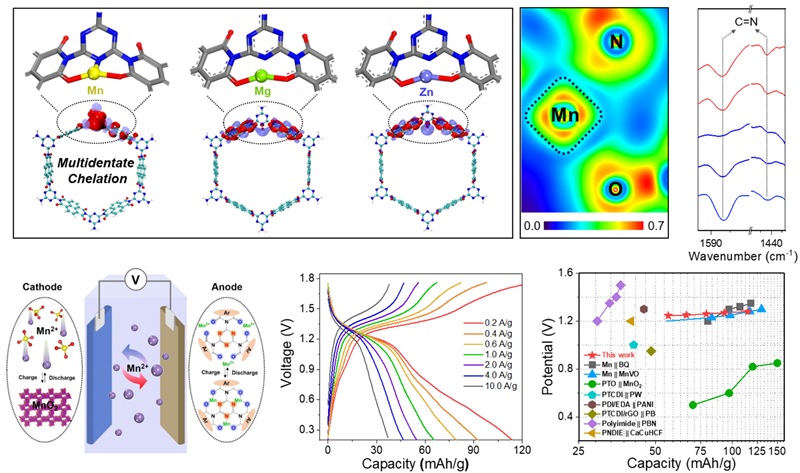

(一)多齿螯合配位构型实现Mn2+在聚酰亚胺共价有机框架中的高效存储

图1. 基于“多齿螯合”策略的新型水系锰离子电池有机负极材料设计

基于有机羰基化合物“烯醇-酮式”互变异构反应的有机电极材料,由于其结构多样性、高理论容量以及快速的反应动力学等优势,在电化学储能研究中受到广泛关注,然而由于烯醇式中间体在电解液中易发生溶解流失,导致其普遍存在库伦效率偏低和循环稳定性不足等问题。对于水系锰离子电池而言,有机羰基化合物的“烯醇-酮式”互变异构反应能否实现Mn2+的高效存储?在锰离子电池中如何有效解决有机羰基化合物电极材料所面临的固有问题?

研究团队设计并合成了一种由萘环与三嗪环组成的聚酰亚胺共价有机框架材料(PI-COF),通过系统比较不同载能金属离子与烯醇化PI-COF中间体之间的配位行为,首次揭示了Mn2+介导的“多齿螯合构型”能极大地稳定烯醇中间体,从而有效解决烯醇中间体在电解液中的溶解流失问题。研究表明,Mn2+由于其d5电子组态,不仅可与相邻烯醇氧原子发生配位,还能同时键合三嗪环氮原子,借助“多齿螯合构型”有效调控烯醇中间体的局域电荷分布,并诱导HOMO能级显著负移。这种“多齿螯合”模式相比其它离子(如Zn2+、 Mg2+)的简单配位方式更具优势。基于PI-COF作为负极材料对Mn2+的高效存储,我们成功构建了水系全锰离子电池(PI-COF/Mn2+||MnO2/Mn2+),该电池在0.2 A g-1的电流密度下可实现115 mAh g-1的可逆比容量和1.28 V的稳定放电平台。上述研究工作突显了锰配位化学在高性能Mn2+宿主材料设计中的指导价值。相关研究结果以“Multidentate chelation enables high-efficiency Mn2+ storage in polyimide covalent organic framework for aqueous all Mn-ion battery”为题发表于能源材料顶刊《Advanced Energy Materials》。

松山湖材料实验室副研究员蔡乐娟、中科院物理所博士研究生逯丽莎和松山湖材料实验室工程师兰莹莹为共同第一作者。松山湖材料实验室王文龙研究员为论文通讯作者,松山湖材料实验室为文章的第一通讯单位。

原文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202301631

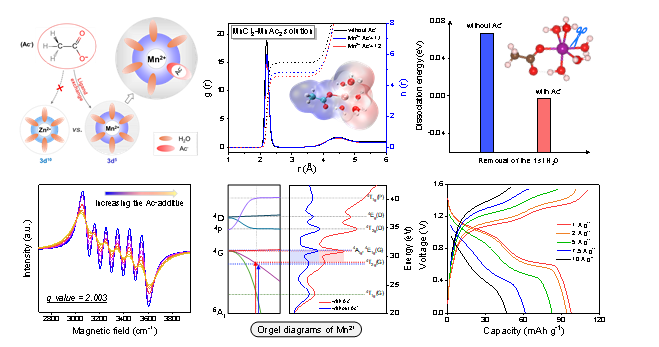

(二)基于离子特异性配位的水系锰离子电池去溶剂化动力学研究

图2. 醋酸根-Mn2+离子特异性配位促进脱溶剂动力学及新型水系锰离子电池设计

Mn2+具有较高的电荷密度,在水系电解质体系中易与水分子发生较强的配位作用,形成具有高空间对称性的八面体溶剂化结构。在电池的充放电过程中,稳定的水合鞘层会对Mn2+脱溶剂化过程及界面传输动力学产生显著阻碍,成为制约电化学性能的重要因素。为解决这一问题,研究团队结合高通量筛选与分子动力学模拟方法,成功筛选出配位强度适中的醋酸根(Ac⁻)离子作为适宜配体,并首次报道了Ac-与Mn2+的离子特异性配位对脱溶剂动力学的增强机制。

由于Mn2+的3d5电子组态与半填充d轨道,Ac⁻可通过配体交换进入其第一溶剂化层,诱导溶剂化构型发生扭曲并引发3d电子重排,从而降低脱溶剂化能垒,提升界面离子传输速率。相比之下,3d10组态的Zn2+在低浓度Ac⁻电解液中,Ac⁻并不能通过配体交换进入内层溶剂化鞘。正是得益于Ac⁻配体离子对溶剂化结构及水体氢键网络的调控效应,苝四甲酸二酐负极在锰基水系电解液中的Mn2+存储容量和稳定性方面均得到显著提升。该负极与四氯-1,4-苯醌正极组装的全有机水系锰离子电池,在1.0 A g-1电流密度下展现出1.1 V的平均放电平台电压与98 mAh g-1的比容量,且循环1000次后容量保持率仍高达96.3%。本研究不仅凸显了过渡金属离子d电子构型在溶剂配位化学中的特异性效应,也为解析配位化学与电池化学的内在关联提供了基础性的实验与理论依据。相关研究结果以“Ion-specific acetate-Mn2+ coordination for accelerating desolvation kinetics in aqueous Mn-ion battery”为题发表于能源材料顶刊《Advanced Energy Materials》。

松山湖材料实验室副研究员蔡乐娟、松山湖材料实验室联合培养硕士生张友铭为共同第一作者。松山湖材料实验室王文龙研究员、中科院深圳先进技术研究院商健副研究员、湖南理工学院曹兢副教授为论文共同通讯作者,松山湖材料实验室为文章的第一通讯单位。

论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202501026

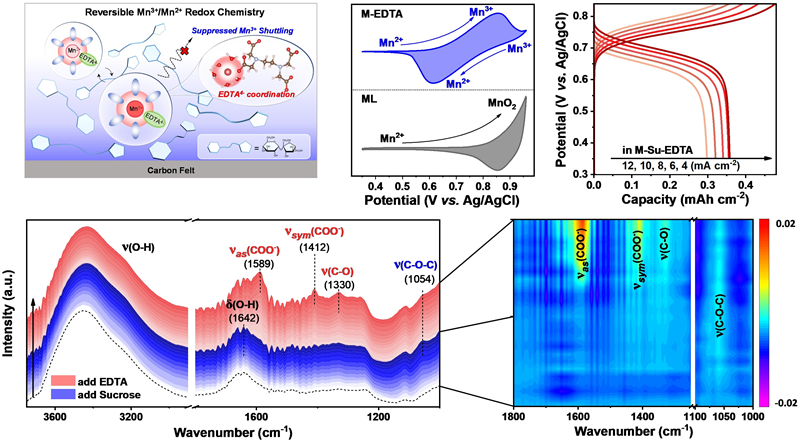

(三)配位调控与界面限域协同促进Mn3+/Mn2+单电子可逆转化

图3. 配位优化与界面限域协同调控构建高度可逆Mn3+/Mn2+氧化还原电对

Mn3+/Mn2+氧化还原电对凭借其高氧化还原电位(1.51 V vs. SHE)和单电子快速反应动力学,对于构筑高倍率电化学储能体系具有独特研究价值。然而,Mn3+离子在水溶液中稳定性较差,倾向于发生歧化反应,生成可溶性Mn2+和不溶性MnO2;此外,电极界面的Mn3+易向电解液扩散,导致电池自放电加剧和性能衰减。因此,发展有效策略以稳定Mn3+并抑制其穿梭效应,成为推动Mn3+/Mn2+电对实际应用的关键。针对上述问题,研究团队融合配位优化与界面限域策略,在近中性水系电解液中构建了高度可逆的Mn3+/Mn2+正极,并首次将其应用于高倍率水系锰离子电池。

具体而言,强配位阴离子乙二胺四乙酸可进入Mn2+的第一溶剂化层,通过配位作用显著降低Mn3+的稳定化能垒,从而有效抑制歧化反应的发生。同时,利用蔗糖分子独特的静电极性,在电极表面构筑了分子级吸附限域层,大幅抑制Mn3+扩散穿梭,提升电化学反应的可逆性和循环稳定性。在4 mA cm-2 的电流密度下经历3000次充放电循环后,Mn3+/Mn2+正极仍能维持81%的容量。我们进一步将Mn3+/Mn2+正极与聚酰亚胺负极匹配,构建了高倍率水系锰离子电池。该全电池在0.5 A g-1的电流密度下可实现104 mAh g-1的比容量和优异的倍率性能,并在1000次循环后容量保持率为73.2%。相关研究结果以“Reversible Mn3+/Mn2+ redox chemistry for high-rate aqueous manganese-ion batteries”为题发表于国际能源材料知名期刊《Energy Storage Materials》。

松山湖材料实验室联合培养硕士生袁文芳为第一作者。松山湖材料实验室王文龙研究员、松山湖材料实验室蔡乐娟副研究员、中科院深圳先进技术研究院商健副研究员、南京农业大学邱博诚教授为论文共同通讯作者。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.ensm.2025.104598